连发2篇顶级期刊!和天河二号一起探索地球深部水的奥秘

地球深部水的分布与循环对了解地球内部的物理化学性质、地球动力学和地球的演化等起着非常重要的作用。近日,依托基于“天河二号”上的模拟计算工作,中国科学院广州地球化学研究所团队在矿物晶隙毛细润湿和地球深部水循环问题上取得新的认识,这对进一步认识和研究地球板块俯冲过程对地球深部水循环的影响奠定了重要的基础。该团队的两项最新研究成果分别在物理学著名国际学术期刊《Physical Review B》和化学领域国际权威期刊《Langmuir》上成功发表,并被后者评选为封面文章。

封面文章

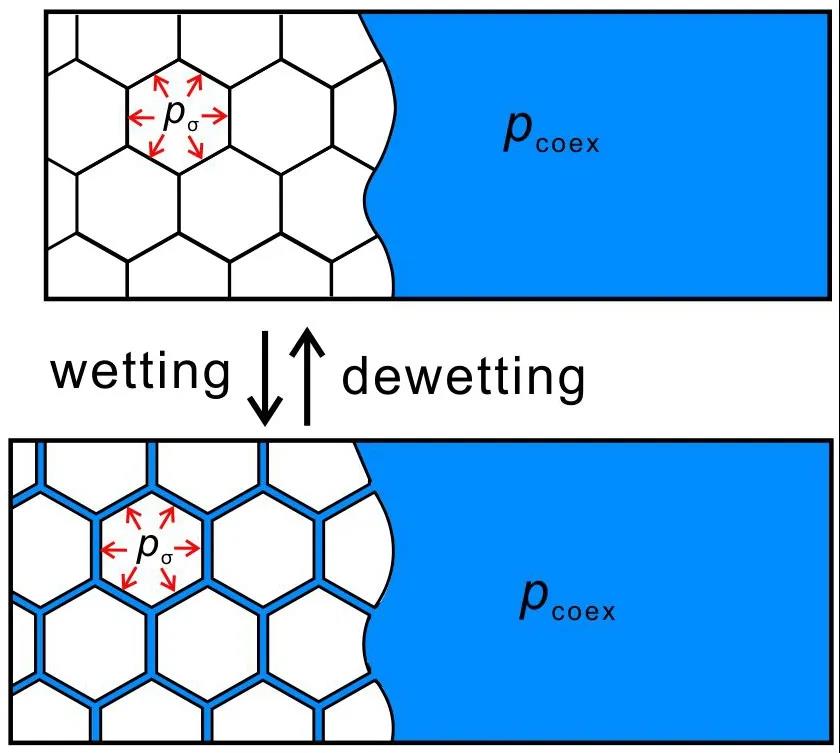

由于地球深部的水在地球演化过程中如大陆的形成、生命的起源、矿物资源的集中等发挥着关键的作用,所以地球深部的水循环过程一直是地球科学家、物理学家、化学家的重要研究对象。通常地球深部的水被认为以矿物晶格的结构水或非连续孔隙流体形式存在。如果孔隙流体连通,重力分异作用将使流体与固体岩石分离。但如果矿物颗粒表面是亲水性的,那么水将可以稳定地润湿于矿物的晶体间隙,成为稳定的晶隙水(如下图所示)。

矿物晶体间隙的润湿/不润湿转变图解

已有相关实验研究表明,在一定的高温高压条件下,层间疏水的层状硅酸盐矿物滑石和高岭石与水共存会形成稳定的层间含水的矿物相。由于层状硅酸盐矿物的层间类似于矿物颗粒的晶体间隙,这种稳定的层间水的发现是否意味着晶隙水在一定的高温高压条件下普遍存在?若如上假设被验证是真实的话,这将是人类进一步认识地球深部水循环进程的一大步。

借助超算验证晶隙水的普适性

为了进一步验证晶隙水是否具有普适性,中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室陈锰特任研究员团队依托“天河二号”超级计算机,分两步设计了计算模拟研究的方案。首先是对照实验认识,在热力学理论层面厘清滑石和高岭石在高压条件下形成层间含水相的机理;其次是进行更具广度意义的理论研究,揭示高压条件下疏水矿物表面间是否存在稳定的晶隙水。

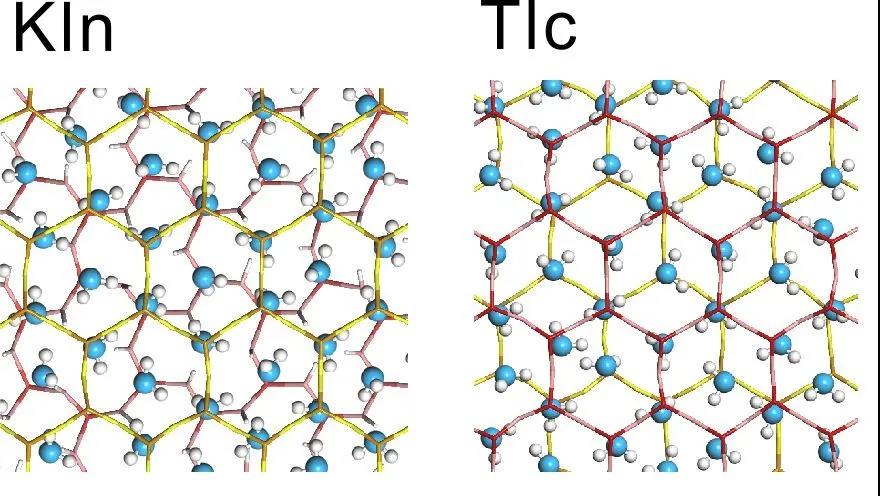

高岭石(Kln)、滑石(Tlc)层间的稳定水层

研究团队对照实验条件的理论模拟研究发现,无论滑石还是高岭石,当压力足够高时,层间都会形成稳定的六方密堆积单分子水层(Chen et al., Langmuir, 2020)(如上图所示)。随后,该团队进一步研究了更具普适意义的无结构虚拟矿物晶隙,揭示了晶隙不润湿/润湿的温度/压力边界(如下图所示)。计算模拟结果表明,只要压力足够高,疏水矿物晶隙也可以形成润湿状态。润湿态以二维的单分子水层存在,其还会随着条件改变发生类液相-类固相的相转变。二维的类固相水呈现与过往发现的单分子层方形冰一致的结构。此项研究首次揭示了单分子层方形冰是稳定的矿物晶隙润湿态。

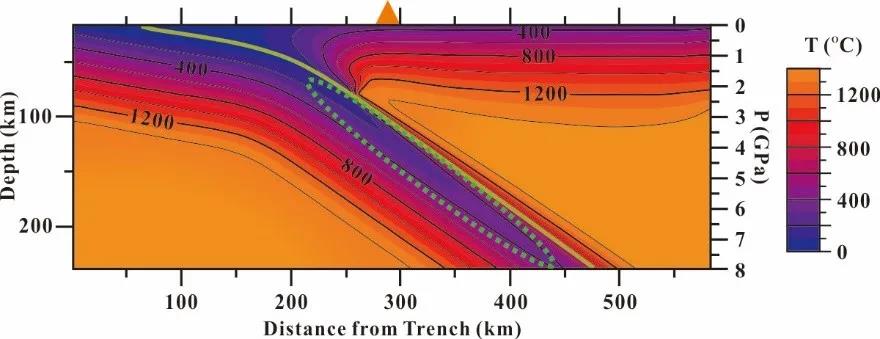

冷俯冲带的温度-压力模型

发现稳定存在的二维晶隙水的意义

稳定存在的二维晶隙水的发现,为地球深部水的赋存状态提供了除结构水和非连续孔隙水外的一种新的认识,对认识地球板块俯冲过程对地球深部水循环的影响将有深远意义。对照于前人报导的冷俯冲带的温度和压力分布,研究团队预测了二维晶隙水可能赋存的区域(如下图虚框所示)。

弧前深度形成的二维晶隙水对岛弧岩浆和火山的形成具有重要意义,而弧后深度形成的二维晶隙水将是水进入更深部地球的重要载体。研究团队表示,未来将基于此研究方法,对更贴合实际的矿物晶隙润湿态进行深入研究,以更好阐释地球深部水循环问题。

计算模拟利器“天河二号”

陈锰特任研究员介绍,该研究的计算模拟工作全部都是借助“天河二号”超算系统完成的。研究团队依托超算高效实现了不同温度、压力条件下的分子动力学模拟以及自由能计算。由于涉及的计算体系繁杂,针对大量不同温度压力条件的长时间分子动力学模拟极具有挑战,有赖于广州超算“天河二号”系统的大容量存储与高效并行环境才得以顺利完成。而使用热力学积分方法计算自由能需要大规模并行计算资源的支持,这是自有计算环境无法提供的。

陈锰特任研究员说:“我们团队自2015年就开始使用‘天河二号’,广州超算为我们的研究提供了高效的并行环境、大规模的超算资源、简单易用的应用软件平台以及专业的技术支持服务,极大地推动了研究进展与科研成果产出。未来,也希望可以继续依托超算,进一步推动地球深部水循环的相关研究工作!”

联系我们

地 址:广州市番禺区大学城bat365官方网站登录资讯管理学院B栋B305

邮政编码:510000

联 系 人:李启元老师

电 话:+86-20-39336519

电子邮箱:hpcoffice@gdhpcs.org

网 址:http://sdcs.sysu.edu.cn/gdhpcs/